カブトムシの箱は、哲学者ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインが提唱した、言語と心の哲学的な問題を表現するための思考実験です。

この記事では、カブトムシの箱の概念や背景、そしてそれが持つ意義について詳しく解説します。

目次

ヴィトゲンシュタインとその哲学

ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインは、20世紀初頭のオーストリア出身の哲学者であり、言語哲学や心の哲学において画期的な業績を残しました。

彼の著作『哲学研究』において、「カブトムシの箱」の概念が登場し、言語と心の哲学的問題について考察されています。

カブトムシの箱とは

ウィトゲンシュタインは、次のような思考実験を提示しました。

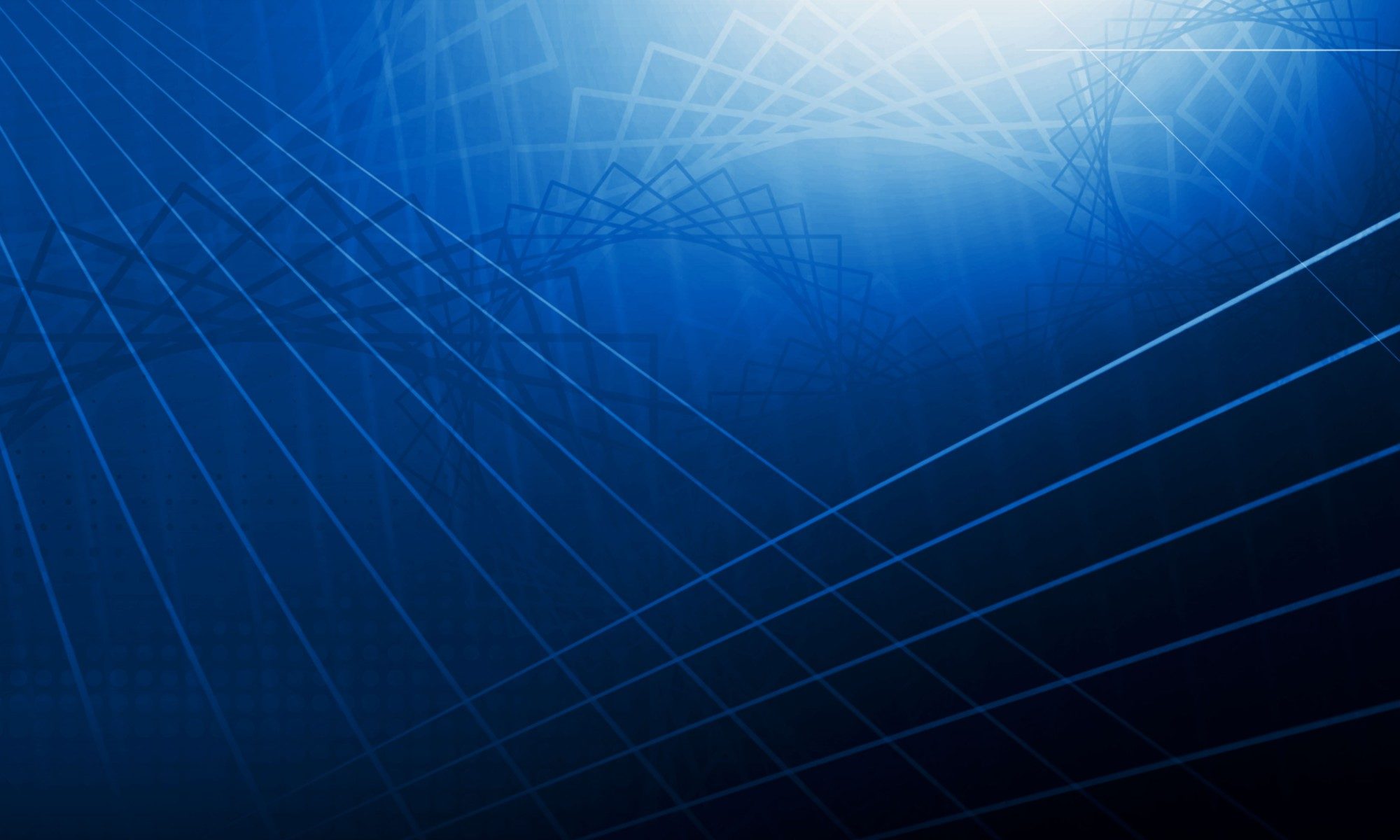

数人が集まってできたグループがあり、各人は中身が入った箱を渡され、それはカブトムシだと伝えられます。

ここで、このグループの全員はカブトムシというものを知らないとします。

各人は自分の箱の中身だけ見ることができ、他メンバーの箱の中身を見ることはできません。

ここで、各人は自分の箱に入っているカブトムシについてのみ話すことができ、互いに同じカブトムシが思い込んでいます。

この時、本当に各人の箱には同じカブトムシが入っていると言えるでしょうか?

互いに箱に入っているものの特徴を伝えても、同じカブトムシが入っていると安心することはできません。

「黒くて足が6本の昆虫が入っている」と確認し合っても、実は一方の箱に入っているものはクワガタかもしれないのです。

人と人とは理解し合えない?

この思考実験でのカブトムシは人間の心の例えであり、他人の心は当人にしか知り得ず、他人は何を考えているか知ることができないことの比喩となっています。

私たちは、怪我をして「痛い」という感覚は、全ての人間が同じように感じているものと思っています。

自分自身が怪我をした経験から、「痛い」という感覚を知っていますし、他の人も同じように怪我をした時に「痛そう」にしていることから、そのように思っているのでしょう。

ですが、自分自身はともかく、他人が「痛い」と感じていることは箱の中のカブトムシと同様に確実なことではありません。

他人が痛がっている様子は、実は全く痛みを伴っておらず、他人にとっては怪我をした場合に顔を歪めて負傷した部位を抑えることが普通だというだけなのかもしれないのです。

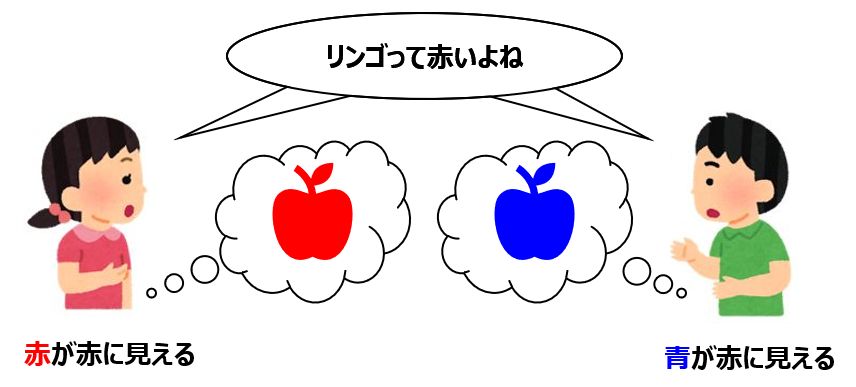

同様に、あなたが思っている「赤」という色も、他人が思っている「赤」とは別の色かもしれません。

私たちは普段の生活の中から「赤」という色を学び、普通に会話でも使用しています。

リンゴやポストが「赤い」というのは、全員の共通認識です。

しかし、そもそも人によって「赤」という色の認識が異なっていたとしても、誰も気づくことはできません。

ある人にとっては私の「赤」は「青」に見えているかもしれないのです。

しかし、他人には「赤」が別の色に見えていたとしても、その人にとっては別の色を「赤」とする世界が普通であるため、何の違和感もなく会話は成立します。

主観的な印象や感覚を完璧に共有することは不可能であり、人間同士が完全に分かり合えることはないのかもしれません。

言語と心の哲学的問題

この思考実験は、言語と心の哲学的な問題について考えるきっかけを提供します。具体的には、次のような問題について考えることができます。

- 私たちが共通の言誑で表現する「カブトムシ」とは、実際にはそれぞれの箱の中にあるものとして本当に同じものなのか?

- 言語は、他者の心の中にある感覚や経験を正確に表現できるのか?

- 私たちは他者の心の中にあるものをどの程度理解できるのか?

カブトムシの箱の意義

カブトムシの箱の思考実験は、言語と心の哲学的問題を理解する上で非常に重要な意義を持っています。以下に、その意義をいくつか挙げます。

言語の限界と個人的経験

カブトムシの箱は、私たちが他者の個人的な経験や感覚を完全に理解することが難しいことを示しています。

これは、言語の限界を示すものであり、言語を通じて完全に共有できない個人的な経験が存在することを認識させます。

私たちの認識の相対性

この思考実験は、私たちが他者と同じ言葉を使っても、その意味や経験が実際に同じであるとは限らないことを示唆しています。

このことから、私たちの認識が相対的であることを理解することができます。

心の哲学へのアプローチ

ウィトゲンシュタインのカブトムシの箱は、心の哲学を考える上での新たなアプローチを提供しています。

従来の心の哲学では、「心」や「意識」を直接的に探求することが一般的でしたが、カブトムシの箱は言語を通じて間接的に心の問題にアプローチすることを示唆しています。

コミュニケーションの重要性

この思考実験は、他者とのコミュニケーションがいかに重要であるかを示しています。

私たちは他者の心の中にあるものを完全に理解することはできませんが、言語を通じてお互いの経験や感覚を共有し、理解を深めることができます。

まとめ

カブトムシの箱は、言語と心の哲学的問題を考える上で非常に興味深い思考実験です。

ウィトゲンシュタインが提示したこの実験は、言語の限界や私たちの認識の相対性、心の哲学へのアプローチ、コミュニケーションの重要性など、様々な問題について考えるきっかけを提供しています。

この記事を通じて、カブトムシの箱とその意義について理解を深めることができることを願っています。

本サイトで紹介している用語一覧は以下です。