バベルの塔は、古代の神話として広く知られています。

しかし、この物語は単なる伝説にとどまらず、言語学や文化、哲学、宗教にも影響を与えてきました。

この記事では、バベルの塔の物語の起源や、それがどのようにして現代にまで影響を与えているのかを詳しく解説します。

目次

バベルの塔とは

バベルの塔の物語は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教などの宗教において、それぞれ異なる形で語られています。

しかし、共通のテーマは、人類が言語を統一し、天に達する塔を建設しようとした結果、神が人類の言語を混乱させ、人々が互いに理解できなくなったというものです。

旧約聖書の「創世記」に登場する物語を紹介します。

遠い昔、人類は知恵により自然を征服し、自然界には敵なしの地位を築いていました。

そうした状況から高慢になってしまった人類は、皆で協力し、天まで届く塔を作って、神に会いに行こうとしました。

あわよくば神の地位を奪って、今の神様に取って代わろうとしたのです。

それに怒った神は、塔を崩し、今後人間同士が協力できないように、互いに通じない異なった言語を話すようにしてしまったのです。

また、実現不可能な天に届く塔を建設しようとして、崩れてしまったと言う話の経緯から、実現不可能な計画を「バベルの塔」と例えることもあります。

言語学への影響

聖書では、これが各国の人々が、異なる言語を話す原因だとしています。

バベルの塔の物語は、言語の起源や多様性に関する様々な仮説や理論の形成に大きな影響を与えてきました。

この物語は、言語がどのように進化し、分化していくかについての考察や、言語学者たちが共通の祖先言語を探求する動機付けにもなっています。

起源と歴史的背景

バベルの塔の物語は、紀元前3千年紀から2千年紀にかけて栄えたメソポタミア文明にルーツを持つとされています。

メソポタミア文明では、神々とのつながりを持つとされるジッグラトと呼ばれる巨大な階段状の神殿が建設されていました。

これらの建造物が、後のバベルの塔の物語に影響を与えたと考えられています。

文化と宗教への影響

バベルの塔の物語は、様々な文化や宗教において異なる意味や解釈が与えられています。

キリスト教では、この物語は人類の傲慢さや神への反逆の象徴とされています。

一方、ユダヤ教では、バベルの塔が言語の多様性を生み出した原因として捉えられ、異なる文化や言語の尊重が重要だという教えが強調されています。

イスラム教の解釈では、バベルの塔は知識と文明の交流の象徴とされ、知識の追求や異文化の理解が求められています。

哲学と思想

バベルの塔の物語は、哲学者や思想家にも影響を与えてきました。

この物語から、コミュニケーションの困難さや理解の限界といったテーマが生まれ、哲学的な議論の対象となっています。

また、バベルの塔は、ポストモダニズムの哲学者たちによって、言語や文化の相対性を示す象徴として捉えられています。

バベルの塔の現代的な意義

現代社会においても、バベルの塔の物語は多くの意味を持ち続けています。

グローバル化が進む一方で、言語や文化の違いによるコミュニケーションの障壁が依然として存在しています。

この物語は、異なる文化や言語を理解し、尊重することの重要性を教えてくれます。

芸術や文学への影響

バベルの塔の物語は、芸術や文学にも多大な影響を与えてきました。

絵画や彫刻、文学作品など、様々な分野でバベルの塔を題材にした作品が生み出されています。

これらの作品は、言語や文化の多様性やコミュニケーションの困難さを表現し、人類の共通の課題について考えるきっかけを与えています。

言語の統一と多様性

バベルの塔の物語は、言語の統一と多様性の問題にも関連しています。

一方で、言語の統一はコミュニケーションの円滑化や国際協力を促進する可能性がありますが、他方で言語の多様性は各文化の独自性や豊かさを保つ上で重要です。

バベルの塔の物語は、この二つの側面をバランス良く考慮する必要性を示唆しています。

科学と技術の進歩と倫理

現代社会では、科学技術の進歩により、かつて考えられなかった高度なコミュニケーション手段が実現されています。

例えば、機械翻訳技術の発展により、異なる言語間のコミュニケーションが容易になっています。

しかし、これらの技術の利用にあたっては、倫理的な問題やプライバシーの保護など、様々な課題が存在します。

バベルの塔の物語は、技術の進歩とそれに伴う倫理的な問題について考える機会を提供してくれます。

異文化理解と対話

バベルの塔の物語から学ぶことができる重要な教訓のひとつは、異文化理解と対話の大切さです。

異なる言語や文化を持つ人々が共存し、協力するためには、互いに理解し合い、対話を通じて信頼関係を築くことが不可欠です。

この物語は、異文化間の対話や交流が持つ力を示しており、現代社会においてもその価値は変わりません。

言語と認知

バベルの塔の話では、人間の行為が神の逆鱗に触れ、人々は別々の言語を話すようにさせられてしまいました。

ここでは、言語の違いが人間の思考や行動に与える影響について紹介してみたいと思います。

我々が普段使っている言語の種類によって、人間の認知も変化するということを示した実験があります。

この実験では、英語を話す人の集団と、ロシア語を話す人の集団の2つのグループを用意します。

2つのグループに薄い青色から、濃い青色に徐々に変わっていく映像を見せます。

すると、英語話者のグループは、色の変化にさほど脳波の変化を示さないのに対し、ロシア語話者のグループは、ある一点で脳波に大きな変化を示したそうです。

この実験は、言語の差によって、色の認識能力に差が生まれていることを示しています。

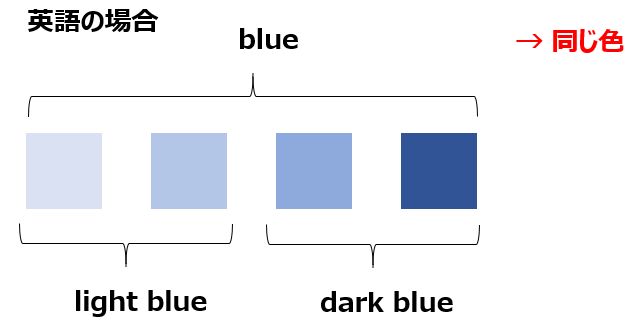

英語には青全体を指す「blue:ブルー」という単語もあれば、薄い青を示す「light blue:ライトブルー」、濃い青を示す「dark blue:ダークブルー」という単語もあります。

一方、ロシア語には、青全体を指す単語は存在せず、薄い青を示す「goluboy:ライトブルー」と濃い青を示す「siniy:ダークブルー」という単語のみ存在します。

そのため、英語の話者は薄い青と濃い青を「ブルー」という単語で同一の色とみなしますが、ロシア人は、薄い青と濃い青を一括りにすることができず、違う色とみなします。

よって、上記の実験で、英語話者のグループが青の変化に反応を示さなかったのは、色の濃淡が変わっても同じ青であると認識し続けたからであり、ロシア語話者が色の変化に敏感に反応を示したのは、ライドブルーからダークブルーに明確に変わったと認識したためなのです。

このように、人間は、バベルの塔を建てて神の怒りを受けてしまったために、言語とともに、思考や認知の仕方までバラバラにされてしまったのです。

そして今、テクノロジーの発展に伴い、Google翻訳を初めとした自動翻訳機の精度がどんどん向上しています。

次に神様が壊すのは、バベルの塔ではなく、人類の科学技術かもしれません。

まとめ

このように、バベルの塔は古代の神話にとどまらず、現代社会にも多くの示唆を与えてくれる物語です。

言語や文化の違いを乗り越えて、互いに理解し合い、協力することが求められる現代社会において、バベルの塔の物語は、私たちに様々な価値観や視点を受け入れ、寛容であることの重要性を教えてくれます。

また、この物語は、人類が直面する共通の課題や困難を乗り越えるための知恵やアイデアを探求することの意義を示しています。

本サイトで紹介している用語一覧は以下です。